ホーム > NEWS

令和2年度の税制改正では、未婚のひとり親を支援するために、「寡婦(夫)控除」の対象に加えて、所得税等の軽減を図ることとなりました。

また、同時に「男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平」も解消する措置も講じられています。

1.未婚のひとり親で下記の条件を満たす場合に寡婦(寡夫)控除を適用する。

①生計を一にする子(総所得金額等の合計額が48万円以下)を有すること

②ひとり親の合計所得金額が500万円以下であること

③住民票で事実婚であることが明記されていないこと

2.寡婦(寡夫)控除について下記の見直し

①寡婦と寡夫の両者に同等の所得制限(合計所得金額500万円以下)を設ける

②住民票に事実婚の記載があるものは対象外にする

③子ありの寡夫の控除額(改正前所得税27万円、住民税26万円)を子ありの寡婦と同額とする(所得税35万円、住民税30万円)

※改正後の寡婦控除額(女性)上段が所得税令和2年から・下段が住民税令和3年から (単位:万円)

|

配偶関係 |

死別 |

離別 |

未婚 |

|||||

|

本人合計所得金額 |

500万円以下 | 500万円超 | 500万円以下 | 500万円超 | 500万円以下 | 500万円超 | ||

|

扶養 親族 |

有 |

子 |

35 (30) |

―

|

35 (30) |

―

|

35 (30) |

―

|

|

子以外 |

27 (26) |

― |

27 (26) |

― |

― |

― |

||

|

無 |

27 (26) |

― |

―

|

― |

― |

― |

||

※改正後の寡夫控除額(男性)上段が所得税令和2年から・下段が住民税令和3年から (単位:万円)

|

配偶関係 |

死別 |

離別 |

未婚 |

|||||

|

本人合計所得金額 |

500万円以下 | 500万円超 | 500万円以下 | 500万円超 | 500万円以下 | 500万円超 | ||

|

扶養 親族 |

有 |

子 |

35 (30) |

― |

35 (30) |

― |

35 (30) |

― |

| 子以外 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||

| 無 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||

(文責 税理士 大和田利明)

確定申告の時期になりました。改めて一部ですが注意すべき点をまとめましたのでご確認お願い致します。

扶養控除

①扶養控除の対象は配偶者以外の民法上の親族であり、具体的には「六親等内の血族及び三親等内の姻族」です。この範囲はかなり広く、兄弟姉妹の玄孫や配偶者の甥姪も含まれます。

②地方自治体から養育を委託された児童(いわゆる里子)や養護を委託された老人も扶養控除の対象です。

③昨年末の時点で16歳以上であれば扶養控除の対象です。同居している親族が成人でも、他の要件も満たすなら適用可能です。

④扶養親族の年間の合計所得金額が38万円以下も要件の一つです。扶養親族が学生の場合、バイト以外でユーチューブや投資などによる収入がありそうなら注意が必要です。

⑤納税者の収入で生活している親族なら、別居でも扶養控除の対象です。高齢の親に仕送りしているなら扶養控除の可能性があります。

⑥長期入院の親族も他の要件を満たすなら扶養控除の対象になります。ただし老人ホームの入居者は「生計は別」とみなされ、扶養控除の対象外となります。

⑦青色や白色の事業専従者としての控除対象者は、扶養控除対象親族にはなりません。

控除制度の所得要件

所得税法には様々な控除制度がありますが、中には次のように、所得制限を設けているものがあります。

●寡婦(夫)控除=合計所得金額が5百万円以下

●勤労学生控除=合計所得金額が65万円以下かつ勤労による所得以外の所得が10万円以下

●配偶者控除、配偶者特別控除=合計所得金額が1千万円以下

●住宅借入金等特別控除=合計所得金額が3千万円以下

●災害減免法による所得税の軽減免除=合計所得金額が1千万円以下

納税通信 「税務・会計の集中ゼミナール」一部参考

台風19号は、甚大な被害を福島県にもたらしました。浸水被害で存続の危機に陥った企業も数多くあります。今後も自然災害の多発が予測される中、災害の事前対策を目的とした設備投資を後押しする制度を案内します。

メリットは、一定の防災・減災設備を取得すると取得価額の20%の特別償却ができることです。(税額控除はありません)

1.適用対象者:青色申告書を提出する中小企業者等(※)

※中小企業者等とは

①資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人(大法人の子会社等は除く)

②常時使用する従業員数が1,000人以下の個人事業主

③協同組合等

2.適用期間

令和元年7月16日から令和3年3月31日までの期間内に、対象設備を取得又は製作若しくは建設し、事業の用に供することが必要です。

3. 対象設備:中古品やリース資産は対象外

| 設備の種類 | 用途又は細目 | 取得価額 |

| 機械装置 | 自家発電設備、排水ポンプ、制震・免振装置、揚水ポンプほか(※) | 1台又は1基の取得価額が100万円以上 |

| 器具備品 | 制震・免振ラック、衛星電話ほか(※) | 1台又は1基の取得価額が30万円以上 |

| 建物附属設備 | 貯水タンク、消火排煙設備、止水板、防水シャッターほか(※) | 1台又は1基の取得価額が60万円以上 |

※対象設備の詳細は中小企業庁ホームページで確認できます。

4.適用手続きの手順

①事業継続力強化計画を作成し、事業所所在地の経済産業局の認定を受ける。

②認定後に、対象資産を取得して事業の用に供する。(認定前の取得は対象にならないので、留意する)

③対象設備の償却限度額の計算明細書を添付して、税務申告をする。

計画の認定を受ける手間はかかりますが、中小企業庁ホームページで書式を取れます。

(文責 税理士 大和田利明)

12月に入り年末調整の書類をお預かりさせていただいているところもありますが、改めて確認です。

*補足 扶養控除・配偶者控除の所得金額例

扶養の所得要件は、年間の所得金額が38万円以下です。

配偶者(特別)控除の方は、少し複雑です。配偶者の所得要件は、年間の所得金額が38万円~123万円以下です。控除額は、扶養にする者の所得金額に応じて逓減します。(所得金額が1,000万円[給与収入で1,220万円]を超える場合は0です。)

(1)収入が給与所得のみの場合

給与の収入金額:1,030,000円 (所得金額 380,000円)から

給与の収入金額:2,015,999円 (所得金額 1,230,000円)までが対象となります。

(2)収入が公的年金等に係る雑所得のみの場合

年金の収入金額:1,080,000円 (所得金額 380,000円)から

年金の収入金額:2,140,000円 (所得金額 1,230,000円)までが対象となります。

年金の収入金額:1,580,000円 (所得金額 380,000円)から

年金の収入金額:2,430,000円 (所得金額 1,230,000円)までが対象となります。

※誠に勝手ながら12月28日(土)~1月3日(金)までを年末年始の休みとさせて頂きます。

10月からの消費税増税は、少子高齢化対策に向けて使用される予定です。また、前回の増税の反省を踏まえて、景気対策も実施されていますので、確認事項としてお役立てください。 (自民党政務調査会平成31年4月資料より抜粋)

| 1.低所得者・子育て世帯(0~2歳児)向け支援策=逆進性対策 | |

| プレミアム付商品券 | 住民税非課税や3歳未満のお子様のいる子育て世帯の方にプレミアム付商品券の販売。1人につき2万5千円分の商品券を2万円で購入可能。令和2年3月まで利用可能。 |

| 年金生活者支援給付金 | 年金収入等が約88万円以下の年金受給者に令和1年10月から最大年6万円(月額5千円)を支給。世帯全員が住民税非課税の65歳以上の高齢者の介護保険料の負担軽減を強化。 |

| 高等教育の無償化 | 令和2年4月から低所得世帯の学生に、大学等の授業料等の減免、給付型奨学金の支給を大幅に拡充。 |

| 2.消費税率引上げに伴う消費の大幅な冷え込み回避策=駆け込み平準化策 | |

| 消費者へのポイント還元施策 | 中小小売店等でキャッシュレスで買い物をするとポイント還元をする。→原則5%、フランチャイズ加盟店は2%(令和2年6月まで) |

| 住宅ローン減税の拡充 | 消費税率10%対象の住宅で、令和2年12月末まで入居の場合は、控除期間を10年→13年に3年延長。3年間で建物購入価格の2%を追加減税。 |

| すまい給付金の拡充 | 消費税率10%対象の住宅で、令和3年12月末まで入居の場合は、収入に応じて最大50万円の現金給付あり。 |

| 次世代住宅ポイントの創設 | 10%対象の省エネ性、耐震性、バリアフリーを満たす住宅を令和2年3月まで契約すると、商品と交換可能なポイントを交付。最大新築で35万円、リフォームで30万円。 |

| 自動車税の減税 | 令和1年10月以降の新車購入では、自動車税を毎年減税。 |

| 自動車の購入時の税負担軽減 | 令和1年10月から1年間は、多くの車で購入時の税負担を1%以上軽減。 |

| 3.消費喚起に向けた国民への支援=負の所得効果対策 | |

| 保育の受け皿拡充 | 待機児童ゼロに向けて、令和2年度末まで32万人分の受け皿拡充。保育士の処遇改善。(月3千円相当の賃上げ) |

| 幼児教育・保育の無償化 | 令和1年10月から3~5歳までの全ての子供の幼稚園、保育所、認定こども園の利用料を無償化。0~2歳の子供も住民税非課税世帯の方を対象に無償化。 |

(文責 税理士 大和田利明)

あるサイトで、「読むべき優良ビジネス書」という記事があり、

そこで、『近江商人の哲学 「たねや」に学ぶ商いの基本』という本が案内されていたので

読んでみました。

たねやさんは、江戸時代に近江八幡の材木商を発祥として、穀物の種子を売る種屋を経由して

明治期に「種屋末廣」という現在の元となる菓子屋に転じたそうです。

本には、たねやさんの数々の取り組みが紹介されていましたが、特に興味深かったのが

自社の商いの心得を文書化した「末廣正統苑」という冊子が存在する事を紹介されていた点でした。

残念ながらこの本には、「末廣正統苑」の詳細は載っていませんでしたが

それを元とした、経営理念「たねや 八つの心」の記載がありました。

一つ 私は素直な心でいただらうか

二つ 私は人様の無事と倖せを祈る心を忘れはしなかったか

三つ 私は正直と敬う心を持っていただらうか

四つ 私は装う心を大切にしていただらうか

五つ 私は手塩にかける心を忘れてはいなかったか

六つ 私は感謝の心をもっていただらうか

七つ 私は親切の心を大切にしていただらうか

八つ 私は活き活きする前進の心をもっていただらうか

すてきな言葉でしたので、「末廣正統苑」掘り下げてみたくなり

その記述があるという『たねやの心』も読んでみました。

そこには

走るなかれ されど止まるは尚愚かなり

ただ歩めよと訓されし 我が先人の言を守りつつ 今日も生活を進めむ

など、珠玉の言葉の数々でした。興味のある方は本を手に取ってみて下さい。

また、その本では

人も企業も成熟するにしたがって「生き方」が重要なものとして

すがたを現わしてくると話されています。

皆さんも自社の「生き方」=経営理念を今一度振り返ってみてはいかがでしょうか

参考文献

①近江商人の哲学「たねや」に学ぶ商いの基本

②たねやの心

PDFはこちらから

※11月22日(金)に「事業承継の成功のツボと民法(相続法)の改正のセミナー・合同忘年会」を開催致します。ぜひご参加下さい。

詳しくは、すでにファックスまたは郵送してある案内をご覧ください。

10月からの消費税増税まで、残り1ヶ月程度となりました。事前の準備をチェック項目でまとめましたので、確認事項としてお役立てください。

|

チェック項目 |

注意点 |

| 『簡易課税を選択している』もしくは『免税事業者である』・8%の9月30日までに①売上げを増やす。②仕入は買いだめしておく。(資金繰りの範囲内で) |

9月と10月の売上や仕入れを区分けできるように、9月末で売掛金・買掛金の残高をとります。 |

| 『原則課税を採用している』(簡易課税は選択できない場合)・消費税の転嫁ができていれば、実額計算なので8%・10%の課税売上、課税仕入の有利不利は無い。 | 最終消費者相手の事業では、駆け込み需要が予測されます。 |

| 『会計ソフトや販売管理ソフトの更新と試用をしたか』・まずは、会計ソフトや販売管理ソフトを更新して10%税率に対応しているか確認する。 | 10月前に練習が必要です。 |

| 『請求書や納品書の改定、レジスターの更新、値札やカタログの切替の準備をしたか』・値札の表示は原則として総額表示(税込)だが、2021年3月までは税込価格でなくても良い。 | 10月切替から逆算したスケジュールを立てます。

○○円(税抜) ○○円(本体) ○○円+税 の表示などもできます。 |

| 『月末締め以外の請求書では、10月に8%と10%が混在します。誤りなく運用できるか』 | 20日締なら、9/21~9/30(8%)と10/1~10/20(10%)の2通の請求書発行がお勧めです。 |

| 『軽減税率対応商品の仕入れがないかを確認する』⇒仕入れを税率ごとに分けて記帳する。

新聞図書費→定期購読契約の新聞(店売りは10%) 交際接待費→中元・歳暮・手土産の飲食料品 広告宣伝費→景品として配布する飲食料品 会 議 費→会議用の弁当、菓子、飲み物 福利厚生費→一服用の飲み物、ウオーターサーバー |

レシートの中身を分かるようにする。レシートは1枚になるが、仕訳は、食料品等の8%のものと、それ以外の10%のものを分けて記載します。 |

(文責 税理士 大和田利明)

税務調査においては、棚卸資産の計上漏れを指摘される場合があり、とくに棚卸資産の取得価額の算定についての誤りが多く見受けられるそうです。

棚卸資産の取得価額には、購入代価のほか、その資産の消費・販売のために直接要した費用である購入付随費用も含まれていますが、取扱いの上では、事務処理の簡便化の観点から、その購入付随費用が棚卸資産の購入代価の概ね3%以内と少額である場合には、取得価額に含めず、経費処理することも認められています。

経費処理が認められている購入付随費用は、棚卸資産の取得後に生じた購入付随費用に限定されており、法人税基本通達では、一定の要件の下、経費処理が認められる購入付随費用を挙げております。

ただし、購入した棚卸資産の場合、その取得価額には、購入代価のほか、引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税など購入のために要した費用や消費・販売の用に供するために直接要した費用も含める必要があります。これらの費用については3%の少額基準は適用されず、運送保険料や関税については、誤って保険料や租税公課として処理してしまう場合がありますので、ご注意ください。

なお、棚卸資産に係る付随費用のうち、下記の費用は、たとえ棚卸資産の取得や保有に関連して支出するものでも、棚卸資産の取得価額に含めないことができます。

さらに、棚卸資産を保管するのに要した費用(保険料を含む)も、取得価額に算入しないことが認められておりますので、該当する方は、ご確認ください。

6月は税務署側での年度末にあたるので、税務調査も佳境の時期になります。

調査に不慣れなお客様方にとって、特に入口と出口で気にかけていただきたい点が、「無予告調査」と「重加算税の対応」になります。各々に簡単に説明します。

1.無予告調査の留意点(調査の着手:入口で)

通常の税務調査は、まず、税務署から税理士に連絡が入り、日程調整の後にスタートします。

これが、朝1番にいきなりオフィスに調査官が来て、「今から税務調査をしますので、協力下さい。」と言われるのが、無予告調査です。全体の数%程度の頻度ですが、お客様には、とても負担に感じられることです。この時の、対処法になります。

| ① 事務所内には入れない。「すぐに税理士に連絡するので、そのままでお待ちください。」入れてしまうと調査を承諾したとみなされてしまう。 |

| ② 今日は予定があると伝える。予定自体は、商談・打ち合わせ・出張等や病院の通院、体調不良、慶弔ごとなど幅広く主張できる。 |

| ③ あくまで、調査を拒否するのではなく、次の調査予定を税理士と相談して決める。 |

※無予告調査の際は、玄関先で待ってもらい、すぐに顧問税理士に連絡する。

あとの対処は、税理士を通して行ってもらう。

2.重加算税の対応(調査の終着:出口で)

税務調査で、誤りが見つかった場合、税金を負担して終結となります。この際に、通常の過少申告加算税か、重加算税かが分かれます。

両者を分けるものは、「事実を隠ぺいし、又は仮装しているか否か」です。

重加算税に該当すると、「追加の加算税が35%と通常より25%も増える。」

「将来の調査頻度が増える」「延滞税も高くなる」など大きなデメリットがあります。

隠ぺい・仮装の具体的な事例が例示されていますので、該当するか否かの検討が必要となります。

①いわゆる二重帳簿を作成している。

②決算に関係する帳簿書類(帳簿、証ひょう書類、棚卸表など)を破棄又は、隠匿している。

③帳簿書類の改ざんをする、虚偽記載をする、意図的に集計違算する。

➃帳簿書類に売上を記録しないで脱ろうする、棚卸資産を除外する。

⑤簿外資金を役員賞与として流用している。

(文責 税理士 大和田利明)

①経営計画書とは何なのか?

会社が利益を生むためには目標が必要です。

そのために具体的な行動目標や数値目標をまとめたものが、経営計画書です。

簡単に言うと会社が進む方向を示した地図みたいなものです。

有名なイソップ童話「ウサギとカメ」でなぜウサギはカメに負けたと思いますか?

ウサギは慢心し、カメは前進し続けたから勝つことができたと考えるのが一般です。

しかし、ウサギとカメの最も大きな違いは、ゴール=目標をみていたかどうかです。

カメに負けるはずがないと思ったウサギは、カメをみてゴールをみていなかったのです。

会社も同じことです。目標がないと、どこに向かって進んでいいのかがわからないのです。

② 経営計画は数字のみの計画ですか?

数字だけではありません。予算をたてるのは経営計画の一部でしかないのが正しいです。予算を管理するのは予実管理です。この予実管理を経営計画と勘違いしている人がたいへん多いです。

経営計画で一番大事なのは理念と行動計画です。 具体的な理念・行動計画がないと、『良かったことの評価』『悪かったことの評価』『次回へ向けて課題抽出と目標の修正』ができないためです。

③経営計画の数字作成を会計事務所がすべて行うことは正しいのか?

会計事務所が作るものではなく、社長と社員が一緒につくるものです。会社経営に携わっている社長を差し置いて、会計事務所が勝手に作ることは本来不可能です。会計事務所はあくまでコーチ役。プレーヤーは社長や社員です。

社長が戦略目標の大枠を決め、それをもとに社員全員が数字目標・行動計画を立てなければならないのです。

➃経営計画づくりはいつから準備すればよいのか?

決算の2~3ヵ月前に方針の大枠を考え、それをもとに翌期経営計画を立てていかなければなりません。

⑤経営計画には経営理念を書いてなくてもよいのか?

経営理念とは「社長の思いを言葉にする」こと。したがって、経営理念は企業文化をつくる上で欠かせないものです。

⑥目標と実際の結果の確認は、年1回社長と幹部がすればよいのか?

全員で目標共有し、達成していくことが大事です。 1ヶ月に1回のペースで目標に対する確認⇒目標の見直し⇒行動のサイクルで行います。

⑦経営計画の作成における社長の役割は何か?

社長の役割は大きな目標を立て、ゴール地点を全社員に理解させることです。

あさ出版 『経営計画もっと儲かる経営計画のつくり方』 一部参考

10月からの消費税率引上げと同時にキャッシュレス決済のポイント還元が実施されます。まだ、初回の決済事業者の公募が済んだばかりですが、明らかになっている情報を確認します。

| Q1.ポイント還元とは? | A.10月以降に対象となる中小・小規模事業者の店舗でクレジットカードなどのキャッシュレス決済をするとポイントが還元される制度です。ポイントは現金と同様に使えます。 |

| Q2.なぜポイント還元するのか | A.消費税率引上げによる消費の落ち込みを防ぐことと、日本で進んでいないキャッシュレス決済の推進のためです。 |

| Q3.ポイント還元の時期は? | A.消費税率引上げがされる2019年10月から東京オリンピック開催前の2020年6月までの9ヵ月間です。 |

| Q4.キャッシュレス決済の手段は? | A.電子的に繰り返し利用できる決済手段が対象で、日本円でのチャージが可能な決済サービス。具体的にはクレジットカード、電子マネー、QRコードなどが該当します。(三井住友カード、UCカード、JCB、WAON、nanaco、Suica、PayPay、LinePayなどが代表的です。) |

| Q5.ポイントの還元率は? | A.中小・小規模事業者で5%となり、フランチャイズチェーンに属する中小・小規模事業者では2%となります。 |

| Q6.対象となる中小・小規模事業者とは? | A.中小企業基本法に規定があります。小売業では「資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社、又は常時使用する従業員数が50人以下の会社及び個人事業主」になります。サービス業では、5千万円基準は同じですが、従業員基準が100人以下になります。 |

| Q7.決済端末の導入費用は? | A.決済端末は、この制度に参加する決済事業者(カード会社など)から無償で提供されます。具体的には①キャッシュレス決済端末 ②決済端末の付属機器 ③システム利用料、設置費用 ④タブレット、スマートフォンなどで国が費用の2/3を、決済事業者が1/3を負担します。補助期間(9か月)経過後も決済端末を無償で継続利用可能です。 |

| Q8.負担する加盟店手数料の金額は | A.事業の実施期間(9か月)中は、キャッシュレス決済事業者が中小・小規模事業者に課す加盟店手数料は3.25%以下に定められています。さらに、実施期間中は国が手数料の1/3を補助します。(フランチャイズチェーンに属する中小・小規模事業者は除く) |

(文責 税理士 大和田利明)

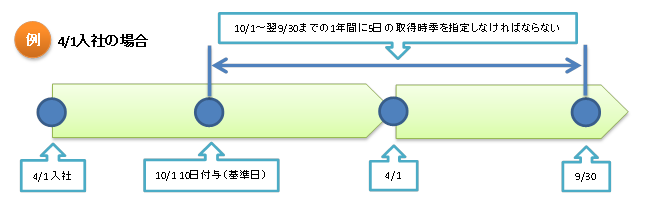

年次有給休暇は、働く方の心身のリフレッシュを図ることを目的として、原則として労働者が請求する時季に与えることとされています。しかし、同僚への気兼ねや請求することへのためらい等の理由から取得率が低調な現状にあり、年次有給休暇の取得促進が課題になっています。

このため、労働基準法が改正され、2019年4月からすべての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者(管理監督者を含む)に対して、年次有給休暇の日数のうち年5日については、使用者が時季を指定して取得させることが義務付けられました。

★自社の年次有給休暇の付与ルールを確認しましょう

労働者ごとに年次有給休暇を付与した日(基準日)から1年以内に5日について、使用者が取得時季を指定して与える必要があります。会社によって基準日は異なりますので、就業規則を確認するなど自社のルールを再度確認してみましょう。

★年次有給休暇管理簿を作成する必要があります

今改正により、年次有給休暇の基準日、与えた日数、取得・指定した時季を明らかにした書類(年次有給休暇管理簿)の作成が義務付けられました。曖昧な管理体制になっている会社は管理方法を変えなければなりません。

★年次有給休暇を取りやすい会社を目指しましょう

労働者が自ら申し出て取得した日数や、計画的付与で取得した日数は時季指定の5日から控除できます。休暇を取りやすいように業務内容を見直す、あるいは計画的付与を導入するなど対策を講じましょう。

☑チェックポイント

~ 労働時間の把握義務 ~

健康管理の観点から、裁量労働制が適用される人や管理監督者も含め、全ての労働時間の状況が客観的な方法その他適切な方法で把握されるよう法律で義務付けられました。

客観的な方法とは、「タイムカード」や「ICカード」、「パソコンのログ」などが挙げられます。

昨年、法人については、非上場株式(自社株)の相続税・贈与税の納税猶予制度が10年間の時限措置として導入されました。

これに続き、個人事業主についても10年間の時限措置として、事業用資産の相続税・贈与税の納税猶予制度が創設されました。個人事業主が、事業承継をする際の税負担をゼロにする新しい制度です。

個人と法人の事業承継税制を比較して、その特徴を確認します。

|

個人版事業承継税制 |

法人版事業承継税制 |

|

| 税 制 | 相続税・贈与税の納税猶予制度 | 相続税・贈与税の納税猶予制度 |

| 期 間 | 10年間の時限措置平成31年1月1日~平成40年12月31日 | 10年間の時限措置平成30年1月1日~平成39年12月31日 |

| 対象税猶予率 | 相続税・贈与税で100% | 相続税・贈与税で100% |

| 後継者要件 | 承継計画に記載された認定相続人 | 承継計画に記載された対象会社の役員(先代の親族以外も可) |

| 猶予対象資産 | ・土地(400㎡まで)・建物(800㎡まで)

・減価償却資産(固定資産税の課税対象で、青色申告書添付の貸借対照表に計上されている) ・車両(自動車税等の対象で貸借対照表に計上されている) |

非上場株式(自社株) |

| 要 件 | ① 経営承継円滑化法による県知事の認定が必要② 平成31年4/1~36年3/31までに承継計画の提出が必要

③ 事業継続が要件 ④ 承継計画には認定経営革新等支援機関の指導助言が必要 |

① 経営承継円滑化法による県知事の認定が必要② 平成30年4/1~35年3/31までに承継計画の提出が必要

③ 事業継続が要件 ④ 承継計画には認定経営革新等支援機関の指導助言が必要 |

| 選択制 | 既存の事業用小規模宅地特例との選択制 | - |

| 担保提供 | 担保の提供と納税猶予の取り消しの際は、猶予税額と利子税の負担あり | 担保の提供と納税猶予の取り消しの際は、猶予税額と利子税の負担あり |

(文責 税理士 大和田利明)

1.『働き方改革』とは

働く方々がそれぞれの事情に応じた多様な働き方を選択できる社会を実現する働き方改革を総合的に推進するため、長時間労働の是正、多様で柔軟な働き方の実現、雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保等のための措置です。

2.働き方改革における見直しの内容と施工時期

①残業時間上限の規制

【内容】

従来上限規制はなかったが「年間720時間、単月100時間未満、複数月平均80時間」の上限を設定

【施行時期】

大企業 2019年4月 中小企業 2020年4月

②年次有給取得の義務化

【内容】

「年10日以上の有給休暇が付与される労働者に対して企業は必ず年に5日以上の有給休暇を取得させる」ことが義務化。これは、正規雇用の従業員だけでなく、年間10日以上の有給休暇が付与される非正規雇用のパートアルバイトも該当

【施行時期】 2019年4月

③勤務時間インターバル制度の普及促進

【内容】

前日の終業時刻と翌日の始業時刻の間に、一定時間の休息の確保を努力義務とする

【施行時期】 2019年4月

➃中小企業の時間外割増率猶予措置の廃止

【内容】

60時間を超える時間外労働について、中小企業は割増率25%で据え置かれていたが、大企業と同様に50%の割増率となる

【施行時期】 2023年4月

⑤「フレックスタイム制」の拡充

【内容】

労働時間の清算期間の上限が1ヵ月から3ヵ月に変更。これにより、月をまたいで労働時間の調整が可能になる。例えば、6月に余分に働いて8月を短めにし、夏休み中の子供と過ごす時間を作ることが可能になる。

【施行時期】 2019年4月

⑥同一労働同一賃金の義務化

【内容】

業務上の責任の範囲や人材活用の運用等(転勤、異動、キャリアプランなど)が異なる場合を除き、同じ業務を行っているのなら正規雇用労働者(正社員)と非正規雇用労働者(パート、アルバイト、契約社員等)の待遇に差をつけてはいけない

【施行時期】

大企業 2020年4月 中小企業 2021年4月

⑦高度プロフェッショナル制度の創設

【内容】

金融ディーラーやアナリスト、コンサルタントなど「一定の専門知識を持った職種」で「年収1,075万円以上」の労働者の柔軟な働き方を可能にするため、労働時間規制や時間外労働の割増賃金支払い規定の対象外とする

【施行時期】 2019年4月

⑧産業医の機能強化

【内容】

事業主は産業医に必要な情報を提供し、産業医の勧告を衛生委員会に報告することを義務とする

【施行時期】 2019年4月

※ 詳しい情報は厚生労働省ホームページ

「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」をご覧ください

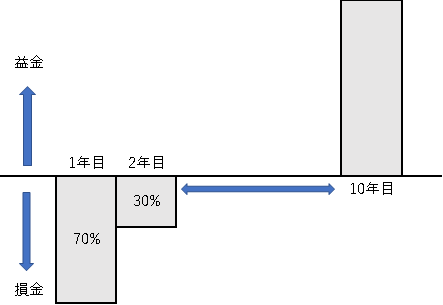

生命保険の活用と並んで、節税の効果が高いとされているものに、オペレーティングリースがあります。実態としては、利益を圧縮し、納税負担を先延ばしにする課税の繰延べになりますが、金額が大きくなることもあり、内容を確認しておきます。

オペレーティングリースは、航空機やコンテナ、船舶などへ投資します。

当初は多額の償却費が見込まれ、損失額が出ますが、最終的に売却時には収益が出る形になり、いわば利益の繰延べのスキームです。

1.減価償却では定率法を使うので、初年度の損金算入割合が高くなります。

このため、突発的な利益が計上される際の対策として使うケースが多くなります。具体的には、突然の好況で利益が多額にのぼる場合以外に、①不動産や株式の売却益が多額に出る場合、②逓増定期保険の解約返戻率がピークになる場合、③受取保険金が多額に出る場合などがあります。

また、事業承継を進めるために、オペレーティングリースで赤字を出して、自社株の評価額を一気に下げた上で、株式を贈与する手法にも利用されます。

2.課税の繰延べの手法である生命保険の場合は、狙った解約返戻率まで数年間保険料の支払いが必要になり、将来の利益水準がある程度確保される必要があるのに比べ、オペレーティングリースでは、出資金として原則、初年度のみの支払いとなります。

3.生命保険では、解約返戻効果の高い逓増定期保険などでは、2分の1損金になるケースが大部分であるのに比べて、オペレーティングリースでは、出資金の全額が損金算入可能になります。

4.一方、オペレーティングリースのリスクとしては、①外貨建ての場合、為替リスクがある。②中途解約ができない。③公的な救済の機関はなく、保証がない。ことが挙げられます。

(文責 税理士 大和田利明)

消費税の軽減税率の話題はテレビや新聞を通じて目にする機会は多いかと思いますが、消費税8%の引き上げ時と同様に設けられた経過措置を目にする機会は少ない気が致します。そこで、今回は原則に触れながら、主な経過措置である請負工事と資産の貸付について確認したいと思います。

■原則

消費税率は、経過措置が適用される場合を除き、施行日の前日(2019年9月30日)までに締結した契約に基づき行われる資産の譲渡等であっても、施行日(2019年10月1日)以後に行われるものは新税率が適用されることになります。

例 平成30年9月1日に車両購入注文書を受けて消費税率8%と計算した場合に、9月の納車が遅れて平成30年10月1日以降に納車した場合には消費税率は10%で計算されます。この場合、原則通り消費税を計算し直して請求するか、そのままの金額で販売する場合には8%税込総額について消費税10%で割り引いて売上を計算することになり値引処理となります。

■経過措置

原則を適用することが困難と認められる取引については、経過措置が設けられており、旧税率8%を適用することとされています。具体的には、請負工事等、資産の貸付、旅客運賃、電気料金等があります。

例 工事、製造、測量設計等の請負契約

2019年3月31日までに締結した請負工事契約に基づき、2019年10月1日以後に目的物を完成して引き渡した場合には旧税率8%が適用されます。経過措置に該当する場合、書面(請求書等)で通知することとされており、通知の有無は適用関係に影響を及ぼしません。

例 資産の貸付

2019年3月31日までに締結した資産の貸付契約で貸付期間と対価の額が定められていて、かつ、対価の額の変更を求めることができる旨の定めがないこと等の一定の要件を満たす場合、貸付期間中は旧税率とされます。一定の要件については国税庁ホームページのパンフレット・手引き→消費税関係→消費税率等の引き上げについてをご参照ください。

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/01.htm#a-06

2019年10月1日以後適用する消費税率等に関する経過措置

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/pdf/01.pdf

2019年10月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取り扱いQ&A【基本的な考え方編】

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/pdf/02.pdf

2019年10月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取り扱いQ&A【具体的事例編】

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/pdf/03.pdf

消費税率の10%へ引き上げと軽減税率実施まで1年を切る時期になりました。

但し、先日の安倍首相の引上げ表明までは延期観測もあり、準備が進んでいない現況です。

レジ刷新の補助金の申請も当初想定の33万件の2割に留まり、直前の注文殺到の混乱も予測されます。早めの対応を心掛けましょう。

軽減税率対策補助金には、2つの種類があります。1つは、複数税率対応レジの導入支援で、もう1つは、受発注システムの改修に要する経費の支援です。

| レジ導入等の支援 | 受発注システムの改修等の支援 | |

| 内 容 | 複数税率に対応するレジの新規導入や、既存レジの改修を支援 | 電子的な受発注システム(EDI/EOS)を使う事業者が、複数税率に対応する機能の改修を支援 |

| 補助率 | 原則 3分の2 ・3万円未満を1台のみ: 3/4 ・導入費用が3万円以上: 2/3 ・タブレット等の汎用機器: 1/2 |

3分の2 |

| 補助額上限 | レジ1台当たり20万円。新たに商品マスタや機器設置に費用を要する場合、1台当たり20万円が加算。複数台を導入する場合、1事業者当たり200万円が上限。 | ・小売事業者等の発注システムの場合⇒ 1,000万円 ・卸売事業者等の受注システムの場合⇒ 150万円 ・発注システム・受注システム両方の場合⇒ 1,000万円 |

| 申請手続き | 申請者自身の申請書数枚と証拠書類で申請できます。メーカーや販売店、ベンダーによる「代理申請精度」もあります。 | 専門知識が必要なため、事務局が指定したシステムベンダーが、原則として「代理申請」をします。 |

| 申請期限 | ※平成31年9月30日までに導入・ 改修し、支払い済が対象で、31年12月16日まで交付申請書を提出したもの |

※システム改修の場合、平成31年6月28日まで交付申請書を提出。9月30日まで改修と支払いを完了。12月16日まで完了報告書を提出。 ※パッケージ製品を購入の場合、9月30日まで導入・改修し、支払い済で、12月16日まで交付申請書を提出 |

(文責 税理士 大和田利明)

2018年から積立NISAがはじまりました。これまでNISAで運用していた方も新たな運用方法が増えたので、ここで再検討してみてはいかがでしょうか。

これまでNISAを利用していた人が積立NISAを利用する場合には注意が必要です。まず、NISAと積立NISAは同時に利用することができないため、積立NISAをはじめる場合には切り替え手続きをする必要があります。

今年はまだ追加購入していないから、すぐに積立NISAへ切り替えられると思ったら、配当・分配金等で知らないうちに2018年の非課税枠を使用している場合があります。その場合には、2019年以降積立NISAを開始する手続きをとることができます。

仮に積立NISAへ切り替えた場合には、これまでNISAで購入していたものについて、5年間の非課税は引き続き効力があります。

運用の仕方によってはNISAのままにしておいた方がメリットがあるケースもあるため、各々よく考えて運用する必要があります。

|

『つみたてNISA』と『NISA』の違い |

||

| つみたてNISA | NISA | |

| 年に投資できる額 | 40万円まで | 120万円まで |

| 非課税運用が できる期間 |

20年間 | 5年間 (ロールオーバーを利用して最大10年間) |

| 制度の終了年 | 2037年まで | 2023年まで |

| 投資できる商品 | 投資信託・ETF | 株・投資信託・ETF・REIT |

| 利用可能年齢 | 20歳以上~ | |

| 開設できる口座数 | 1人につき1口座(複数の証券口座で開設できません) | |

| 資産の途中引き出し | いつでも可能 | |

(出典:『やさしい投資信託のはじめ方』https://www.toushikiso.com/nisa/tumitate-nisa.html)

積立NISAで投資できる投資信託は、長期投資に適している商品に限定されています。

初心者にとっては商品が選びやすい一方で、幅広い種類を持ちたい場合にはデメリットになるとも言えるでしょう。ハイリスクハイリターン型かローリスクローリターン型かでどちらを使うかが決まってくるような気もします。

しかし、私は気長にローリスクで運用するタイプだから…といって積立NISAに切り替えると、NISAのロールオーバーが使えなくなるため慌てて切り替えない方が良いケースもあります。

現在NISAで保有している資産の状況を見つつ、優遇制度を使いながら運用方法を勉強し、上手に資産を増やしていけたら良いですね。

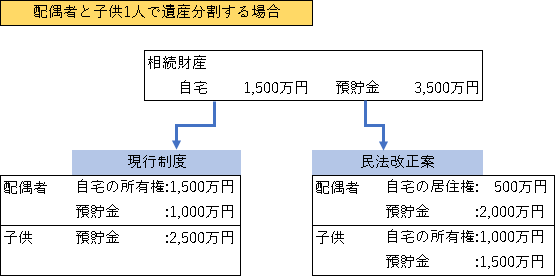

民法の相続分野の規定が、約40年ぶりに見直され、7月6日に可決成立しました。配偶者を優遇する規定が中心で、2020年7月までに順次施行されます。

1.婚姻20年以上の夫婦の優遇策⇒住居を遺産分割の対象から除外

配偶者が生前贈与や遺言で譲り受けた自宅や居住用土地を遺産分割の計算対象から除外することができます。

家が分割対象から外れると、配偶者は自宅を得た上に、残された財産について法定相続分を取得することができます。

2.「配偶者居住権」の新設

住宅の価値を「所有権」と「居住権」に分割し、配偶者が居住権を取得すれば、所有権が、別の相続人に渡っても自宅に住み続けられます。

また、配偶者が遺産分割の対象の建物に住んでいた場合、遺産分割が終わるまで住み続けることができる「配偶者短期居住権」も創設されました。

3.被相続人の介護や看病で尽力した親族は、金銭の請求が可能

法定相続人でない親族でも、生前の介護などで貢献した場合、相続人に「特別寄与料」として金銭の要求ができるようになります。

4.遺産分割成立前に預金の引き出しができる

現状、金融機関は遺産分割協議が成立するまで、口座を凍結して払い戻しに応じませんが、改正案では「仮払い制度」を創設して生活資金や葬儀費用を引き出すことが可能になります。

5.財産目録をパソコンで作成できる

自筆証書遺言は、手書き作成しか認めていないので、財産目録も手書きでしたが、誤字等を避けるため、「財産目録」はパソコンでの作成ができるようになります。

(文責 税理士 大和田利明)

昨日、福島ユナイテッド様と㈱あしたのチーム様が共催されたセミナーに

出席してきました。人事評価等に関するセミナーのため会計ニュースとは

少し路線が違うのかもしれませんが、ここに紹介いたします。

先ず、ユナイテッド様の講話は、選手に関する人事のコンセプトについてでした。

「組織としてどのように選手をバックアップしていくのか」とても練り上げ

られたもので、驚きでした。現在J3の上位で争えているのは、その為もあってかと

得心いたしました。

次に表題のエンゲージメントについてですが、人事関係の方はご存知かもしれませんが

「エンゲージメント」 = 社員の一人ひとりが企業の掲げる「戦略・目標」を適切に

理解し自発的に自分の力を発揮する貢献意欲 だそうです。

このエンゲージメントを可視化するために、米国のギャラップ社がQ12(キュー・トゥエルブ)という12の質問を開発したそうです。

①職場で自分が何を期待されているのかを知っている

②仕事を上手く行うために必要な材料や道具を与えられている

③職場でもっとも得意なことをする機会を毎日与えられている

➃この7日間のうちに、良い仕事をしたと認められたり、褒められたりした

⑤上司又は職場の誰かが、自分を一人の人間として気にかけてくれているようだ

⑥職場の誰かが自分の成長を促してくれる

⑦職場で自分の意見が尊重されているようだ

⑧会社の使命や目的が、自分の仕事は重要だと感じさせてくれる

⑨職場の同僚が真剣に質の高い仕事をしようとしている

⑩職場に親友がいる

⑪この6か月のうちに、職場の誰かが自分の進歩について話してくれた

⑫この1年のうちに、仕事について学び、成長する機会があった

各質問に5段階で回答し、平均スコアを出す事で、簡易に組織内における

エンゲージメントレベルを測る事が可能だそうです。(3.6が平均的な点数)

皆様のところでも試してみては、いかがでしょうか?

(あしたのチーム 研修資料より抜粋)